2025年10月24日下午,化学与材料工程学院在化工楼A316会议室举办题为“反应条件下纳米晶成核生长与结构演化的原子分辨原位研究”的专题学术报告。北京科技大学王荣明教授应邀主讲,化学与材料工程学院刘小浩教授主持。

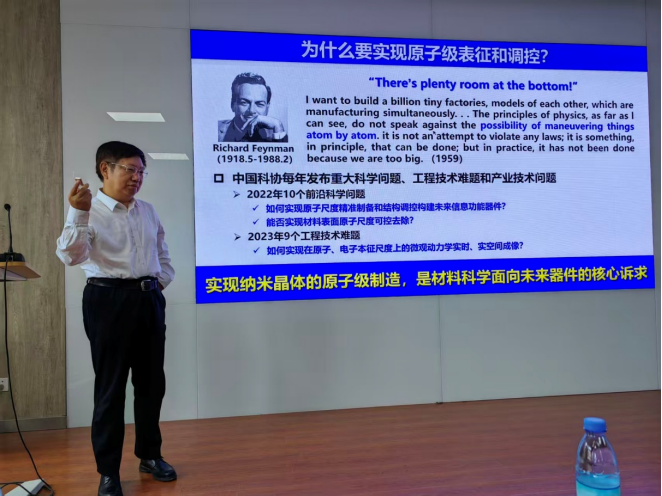

报告伊始,王教授以费曼名言“There’s plenty of room at the bottom”破题,抛出中国科协列出的两大科学难题——“原子尺度精准制备”与“微观动力学实时成像”:既然底部空间无限,为何仍无法制造出“原子级完美”的材料?答案直指“看不见、控不住”。他指出,原子级制造必须回答两个核心问题:原子如何“生长”?长在“何处”才能为我所用?随后,王教授播放“原子电影”,展示如何利用环境透射电镜(ETEM)锁定Pd/MoS₂“最佳站位”,以及Au纳米颗粒在ReS₂表面的迁移与聚合,并总结:“谁掌控了界面,谁就掌控了生长路径。”报告后半段,他结合化学气相沉积(CVD)、原子层沉积(ALD)、聚焦离子束(FIB)、第一性原理计算与机器学习等交叉成果,阐明多学科融合对制备“原子级完美”催化剂的不可替代价值。交流环节,师生围绕ETEM原位观测的Pd/MoS₂颗粒生长驱动力、电镜原子级制造催化剂的瓶颈等踊跃提问,王教授逐一深入解答。

最后,刘小浩教授作了会议报告总结:首先感谢王荣明教授的精彩学术报告,强调学术研究方向选择和前沿研究手段创制与建立的重要性,要走“人烟稀少的路”去洞见原创性的科学发现和新方向的开辟,并指出ETEM这一技术突破了传统表征手段只见“头”和“尾”而不见中间动态过程的局限性,尽管“环境电镜”在多数场合下不能模拟完全等同的真实反应条件,但为揭示反应气氛条件下催化剂的动态演变过程提供了可视的直接实验证据,是推动催化剂科学从“经验设计”走向“原子级精准创制”和理解“物理化学表面过程”的重要技术手段。

王荣明教授简介:王荣明教授现为北京科技大学二级教授、博士生导师、北科领军学者,国家百千万人才工程入选者,“有突出贡献中青年专家”,享受国务院政府特殊津贴,俄罗斯工程院外籍院士。兼任中国材料研究学会特邀常务理事、中国发明协会理事、中国材料研究学会纳米材料与器件分会副理事长兼秘书长、中国金属学会功能材料分会副主任委员等职务。

图1.王荣明教授做学术报告

图2.学生与王荣明教授交流讨论

图3.学术报告结束后合影留念